- HOME >

- 韻松亭へ

寒い日が続いていますが、暦の上ではもうすぐ立春、春です。レッスンやお花屋さんのお花も春色になってきましたね。

こんにちは、土曜日ブラワー/ホーム担当の大場です。

こんにちは、土曜日ブラワー/ホーム担当の大場です。

先日、パンダの”香香”、今年のNHK大河・”西郷どん”の西郷像で一段とにぎわっている上野のお山にある明治8年創業の「韻松亭」へランチ会に行って来ました。

現在の上野のお山はもともと徳川3代将軍家光公の時に創建された徳川家菩提寺・寛永寺の広大な敷地でしたが、江戸から明治へ、明治政府の都市公園計画により、その大部分が公園となり、公園を訪れる市民の為の飲食施設の一つとして韻松亭が創業されました。上の精養軒もそのひとつです。

「鐘は上野か浅草か」と唱えられた鐘が「松に響く」さまを愛でた、当時の博物館館長、町田久成が名付け親だそうです。

具が生麩のみの茶碗蒸しに豆ごはん。「豆に始まり豆に終わる」豆菜料理は、見た目も美しく、からだに優しい膳でした。

さて、満足・満腹になった後は、ちょっと、近隣のご紹介。

上野大仏

大沸パゴダ

韻松亭のすぐ横の小高い山、「大沸パゴダ」と書かれた看板の階段を上ると、正面にパゴダ、左手に顔面のみの大仏様のレリーフがあります。

かつて、ここは大仏山と呼ばれ、座高約6mの釈迦如来像が鎮座されておりました(寛永8年建立)が、度重なる罹災により損壊し、現在では顔面部のみがレリーフとして保存されています。

最初は漆喰で造られていたそうですが、その後青銅製となり、大仏殿も建造されていたそうです。そして火災や地震に遭い、その度に修復されてきましたが、1923年の関東大震災で頭部が取れて落ち、そして第二次世界大戦のさなかに金属金属供出令により胴体と顔面以外の頭部が日本軍に供給されてしまうという大仏様。

しかし、幾多の災難からも「これ以上は落ちない」としてマスコミに取り上げられて以来、”合格大仏”として、知る人ぞ知る東京の合格祈願のパワースポットになっているんですよ。

しかし、かつて、ここに6mもの大仏様が鎮座していたとは!想像つきますか?

かつて、ここは大仏山と呼ばれ、座高約6mの釈迦如来像が鎮座されておりました(寛永8年建立)が、度重なる罹災により損壊し、現在では顔面部のみがレリーフとして保存されています。

最初は漆喰で造られていたそうですが、その後青銅製となり、大仏殿も建造されていたそうです。そして火災や地震に遭い、その度に修復されてきましたが、1923年の関東大震災で頭部が取れて落ち、そして第二次世界大戦のさなかに金属金属供出令により胴体と顔面以外の頭部が日本軍に供給されてしまうという大仏様。

しかし、幾多の災難からも「これ以上は落ちない」としてマスコミに取り上げられて以来、”合格大仏”として、知る人ぞ知る東京の合格祈願のパワースポットになっているんですよ。

しかし、かつて、ここに6mもの大仏様が鎮座していたとは!想像つきますか?

大沸パゴダ。パゴダとは仏塔のことで、昭和42年建立。内部には薬師三尊像(中央に薬師如来、左に月光菩薩、右に日光菩薩)が安置されている。この三尊像は江戸末期までに東照宮境内にあった薬師堂の本尊で、明治初期の神仏分離令により寛永寺に移管され、パゴダの本尊として迎えられたそうだ。(内部撮影禁止なので、上部部分のみ)

花園稲荷神社、五条天神社への鳥居

清水観音堂

秋色桜

また、すぐそばには、恋愛、縁結びの神様で有名なパワースポットとして人気の花園稲荷神社と五条天神社への参道、鳥居があります。

今回は行きませんでしたが、かなり人気の場所のようです。

今回は行きませんでしたが、かなり人気の場所のようです。

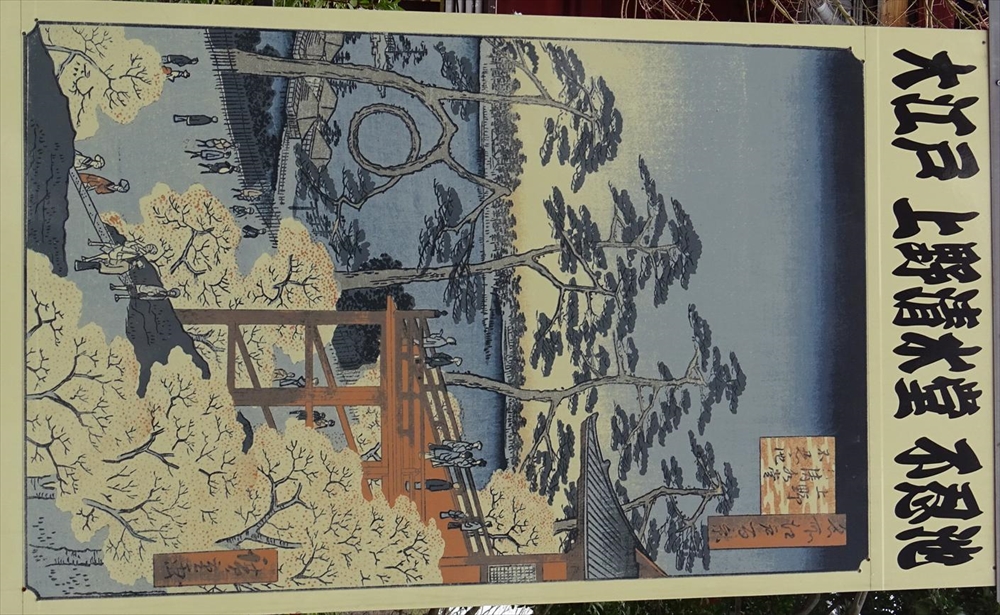

寛永8年創建の清水観音堂。京都の清水寺の春海上人から同寺安置の千手観音菩薩像が天海大僧正に奉納されたことに因んで、清水寺と同じ舞台作りだそうで、浮世絵にも描かれているほどです。

また、弁天池の方角から見ると、浮世絵で有名な歌川広重が『名所江戸百景』で描いた松のモデルとなった「月の松」が見られます。

また、弁天池の方角から見ると、浮世絵で有名な歌川広重が『名所江戸百景』で描いた松のモデルとなった「月の松」が見られます。

観音堂本堂裏手には江戸時代から知られる、「秋色桜(しゅうしきざくら)」と井戸があります。

「井戸ばたの 桜あぶなし 酒の酔」

この句は、江戸・元禄の頃、日本橋小網町の菓子屋の娘・お秋が花見客で賑わう井戸端の様子を詠んだ歌で、桜の枝に結ばれていたこの句は輪王寺宮に賞せられ、一躍江戸中の大評判となり、以後この桜が「秋色桜」と呼ばれているようです。

お秋は9歳で室井其角の門に入り、其角没後はその点印を預かるほどの才媛だったそうで、この歌を詠んだときは13歳。号は”菊后亭秋色”

因みに現代の桜は9代目だそうです。

桜の咲くころ、また、来て、お秋にあやかり、一句詠みましょうかね。

「井戸ばたの 桜あぶなし 酒の酔」

この句は、江戸・元禄の頃、日本橋小網町の菓子屋の娘・お秋が花見客で賑わう井戸端の様子を詠んだ歌で、桜の枝に結ばれていたこの句は輪王寺宮に賞せられ、一躍江戸中の大評判となり、以後この桜が「秋色桜」と呼ばれているようです。

お秋は9歳で室井其角の門に入り、其角没後はその点印を預かるほどの才媛だったそうで、この歌を詠んだときは13歳。号は”菊后亭秋色”

因みに現代の桜は9代目だそうです。

桜の咲くころ、また、来て、お秋にあやかり、一句詠みましょうかね。

彰義隊の墓

西郷隆盛像

さてさて、お山を下ってくると、西郷像の後ろに彰義隊戦死者碑があるのはご存じでしょうか?

彰義隊は新政府軍にとっては賊軍となるため、政府の目をはばかり、「戦死の墓」とのみ記されているのでわかりにくいでしょう。墓石は「山岡鉄舟」の筆。

かつては、明治7年以来120年余り墓所を守ってきた、建立者・彰義隊生き残り隊士・小川興郷の子孫の方が管理していた小さな資料館が隣接してありましたが、確か14-5年前に閉館され、資料も台東区の教育員会に寄贈。今や一般に公開されていないのが惜しいです。墓は台東区の有形文化財です。

で、西軍の西郷隆盛の銅像がその、彰義隊の前に建っています。

ご存じ彫刻家・高村光雲作。しかし、妻・糸は除幕式の日に「違う」と言ったとか。

さてさて、真実や如何に。NHK大河で確認するとしましょうか?

彰義隊は新政府軍にとっては賊軍となるため、政府の目をはばかり、「戦死の墓」とのみ記されているのでわかりにくいでしょう。墓石は「山岡鉄舟」の筆。

かつては、明治7年以来120年余り墓所を守ってきた、建立者・彰義隊生き残り隊士・小川興郷の子孫の方が管理していた小さな資料館が隣接してありましたが、確か14-5年前に閉館され、資料も台東区の教育員会に寄贈。今や一般に公開されていないのが惜しいです。墓は台東区の有形文化財です。

で、西軍の西郷隆盛の銅像がその、彰義隊の前に建っています。

ご存じ彫刻家・高村光雲作。しかし、妻・糸は除幕式の日に「違う」と言ったとか。

さてさて、真実や如何に。NHK大河で確認するとしましょうか?

韻松亭~上野山下まで、ちょこっと散策。

まだまだ上野のお山、お山付近には見どころ満載です。

またいつか、ご案内したいと思います。

では、また、お教室で、元気にお会いしましょう!

皆様、インフルエンザ、風邪に気を付けて下さいね。

まだまだ上野のお山、お山付近には見どころ満載です。

またいつか、ご案内したいと思います。

では、また、お教室で、元気にお会いしましょう!

皆様、インフルエンザ、風邪に気を付けて下さいね。

【2月の歳時記】

2月と言えば、「節分」そして翌日は「立春」です。

”節分”はその名の通り「せちわかれ」=「節を分ける」=季節の分かれ目のことです。

現在春の節分だけが残っているようですが、本来節分は年に4回。立春、立夏、立秋、立冬の前日です。

節分といえば、「豆まき」。この風習は室町時代に始まったもので、中国から伝わった追儺(ついな)の儀式に由来します。

山椒の木でできたあたり棒、豆(魔目、魔滅)は鬼を追い払う武器で、柊の棘と鰯の悪臭で鬼が退散します。

鬼とは邪気(冬の寒気や疫病)の象徴。家の中の邪気を祓い、新しい春に福を呼び込みます。

玄関のドアに鰯の頭....は、ちょっとね、せめて柊だけでも、如何でしょうか。

2月と言えば、「節分」そして翌日は「立春」です。

”節分”はその名の通り「せちわかれ」=「節を分ける」=季節の分かれ目のことです。

現在春の節分だけが残っているようですが、本来節分は年に4回。立春、立夏、立秋、立冬の前日です。

節分といえば、「豆まき」。この風習は室町時代に始まったもので、中国から伝わった追儺(ついな)の儀式に由来します。

山椒の木でできたあたり棒、豆(魔目、魔滅)は鬼を追い払う武器で、柊の棘と鰯の悪臭で鬼が退散します。

鬼とは邪気(冬の寒気や疫病)の象徴。家の中の邪気を祓い、新しい春に福を呼び込みます。

玄関のドアに鰯の頭....は、ちょっとね、せめて柊だけでも、如何でしょうか。